El hombre que escondía obras maestras

Javier Rodríguez C.

Creo que a nadie le cabe duda que Bob Dylan es Dios. Al menos no a sus fanáticos, dedicados a seguir febrilmente cada movimiento suyo (dicen que

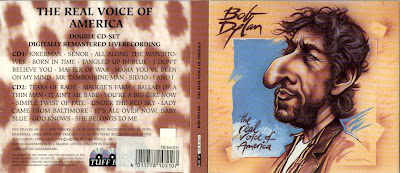

Enfocado en el periodo 1989 – 2006, Tell Tale Signs recopila canciones que no entraron en Oh, Mercy (1989), World gone wrong (1993), Time out of mind (1997) y Modern Times (2006), abarcando el proceso de su actual “renacimiento” creativo y documentando cómo Bob recobró la forma hasta alcanzar el genial pico que atraviesa hoy. Además, este álbum también nos ofrece las primeras grabaciones “oficiales” de Dylan y su banda en vivo desde 1995, lo que es de agradecerse, pues Bob sólo puede ser atrapado y comprendido en la mercurial encarnación de su camaleón sonoro “en vivo”, mucho más si consideramos que sus recitales de los últimos diez años son los mejores que ha dado desde 1978. Entonces, casi revestido de un aura de “imprescindibilidad” para el dylanófilo promedio, al contener también preciosas canciones y hasta alguna obra maestra perdida, este disco sirve soberbiamente como majestuoso “pie” para conocer finalmente a esa leyenda inescrutable que es Bob Dylan.

Como la mujer de Lot

Un misterio genuino y en esencia, Bob Dylan se ha transformado en un enigmático observador, desafectado del mundo moderno y por ello habilitado para, desde una distante posición, dotada de especial ironía, incomparable sabiduría y relevante claridad, retratarlo con contundencia infalible. Es esta visión, ya homogénea y contemporánea –a diferencia de los anteriores volúmenes de la “Bootleg Series” (excursiones de época a los sesenta y setenta)–, la que se materializa en Tell Tale Signs, adquiriendo la suficiente contextura para finalmente permitirnos percibir plenamente la tan sugerida “trilogía” conformada por Time out of mind, ”Love and theft” y Modern Times, ampliada acá hasta principios de los noventa, pero con una atmósfera y visiones sorprendentemente enfáticas en sus intenciones, refrendando que lo de Bob no es sólo una trilogía temática, sino un discurso expansivo.

Una de las características de este “último” Dylan es la poderosa retórica de sus letras, cada vez más explícita y franca al demostrar sus raíces ancestrales (no faltan entre las canciones de este disco citas textuales a la Anthology of American Folk Music), dejando muy atrás la etérea y rampante poética de sus primeros días. Por tanto, temáticamente la compilación se muestra como una unidad (no una colección de canciones), en la que se entrecruzan comentarios retrospectivos personales, la consciencia de la vulnerabilidad humana, manifestaciones de amor obsesionado, viajes trepidantes por una América tan mítica y perturbadora como la “Old Weird América” y los cantos apocalípticos de un profeta cínico. Todos estos son temas que Dylan ha explorado siempre (desde “Motorpsycho Nitemare” hasta “Thunder on the mountain”, pasando por “Jokerman” o “When the ship comes in”), pero que han alcanzado nuevamente la plenitud de su genio en los pasados 20 años, justamente los cubiertos por este disco.

Pero algo que tampoco es nuevo en Dylan es su método de trabajo, libre y dado a la improvisación –por ello mismo doblemente deslumbrante–; lo que ha hecho que existan versiones muy distintas de cada tema suyo, quedando registrados en decenas de alteraciones, mezclados con sus también legendarias “sesiones de calentamiento”, en la que jammea sobre clásicos del folk al mejor estilo “Basement Tapes”. En consecuencia plena con su actitud de evitar mirar atrás, ha sucedido que, en ocasiones, las versiones de los temas que han sido publicadas en los álbumes oficiales no son precisamente las mejores para plasmar lo que Bob quiere expresar; y hasta se ha dado el caso en que Dylan mismo ha vetado la publicación de joyas que todos los que escuchaban por adelantado el disco apuntaban como las mejores del álbum, y acaso de todo el canon Dylaniano (Síndrome “Blind Willie McTell”). Esto no bajo una impostada pedantería, sino respetando la dylaniana filosofía de privilegiar las instantáneas sobre las epifanías prefabricadas. Con todo, la posibilidad que nos abre Tell tale signs en ese sentido es magnifica, pues nos da un vistazo del proceso creativo del maestro de Duluth y también incluye cuatro de las mejores canciones que Dylan ha escrito jamás (ni que decir de los últimos 20 años), pero no había publicado aún: “Red River Shore”, “Dreamin’ of you”, “Mississippi” y “Series of dreams”.

Señales delatoras

Tell tale signs puede sorprender al incorporar hasta tres versiones distintas de un mismo tema (“Mississippi”), pero al ser Bob Dylan uno de esos pocos músicos –no intérpretes– empeñados en jamás tocar una canción dos veces igual, tiene total sentido que cada una de sus tomas de estudio sea profundamente distinta de la otra. Esa fuerza es la que hace que un disco de “rarezas” sea, en el caso de Bob, hasta más atractivo que algún otro material cortado en estudio. Justamente abriendo con una versión country-blues a dos guitarras del genial tema aparecido en “Love an Theft”, éste disco también ofrece una segunda alternativa de “Mississippi”, arreglada para una pequeña banda (en el típico estilo de Daniel Lanois, productor de este tema) pero igualmente contundente en su empuje poético.

También en versión doble aparece “Dignity”, en una de ellas con un profetizador Dylan a solo piano, y en la otra –ya más cercana a la versión “oficial” del tema– arropando con una juguetona banda de rockabilly atenuado sus dejos vocales, entre sarcásticos y hastiados. Pero si de versiones sorprendentes se trata, la bluesera “Someday baby” se presenta acá transfigurada por completo, dando mucha batalla a la rockera versión de Modern Times. También abiertamente distintas se escuchan “Tell Ol’ Bill” y “Huck’s Tune”, grabadas para las bandas sonoras de North Country (2006) y Lucky You (2007), aunque en ambos casos el concepto de la composición ni llega a revisitarse.

Inmediatamente se nos presenta la primera gran joya del álbum, “Red River Shore”. Una de esas canciones magistrales que Dylan hace y destierra de sus discos oficiales (sabedor de todo esto) aparentemente sólo para mosquear a los dylanólogos. Aunque en este caso es aceptable suponer que Bob la apartó de Time out of mind para mantener la uniforme inescrutabilidad otoñal de esta obra. Precisamente también separada de este disco, “Can’t wait” golpea con intenso swagger folk-rock y hace algo más obvia la razón por la que se la excluyó de la mezcla final del disco. Uno de los mejores blueses lentos que ha escrito Bob, “Marchin’ to the city”, y “Dreamin’ of you”, con su hipnótica amalgama de riffs y beats, completan las lista de “descartes” del magnífico opus dylaniano de 1997, exponiendo todavía más facetas de un disco ya insuperable en su forma original, llevándonos a preguntar si, de haberlas incluido, se habría roto la maciza oscuridad funebre de **Time out of mind**, haciendo de esta mucho más que la tenébrica pieza que permitió a Dylan sumergirse nuevamente en aguas del genio.

Sin embargo, son las sesiones de Oh, Mercy las que más temas aportan a Tell tale signs. Esto tiene mucho sentido si recordamos la manifiesta insatisfacción de Dylan con el producto final, o –por otro lado– si lo marcamos como el punto de inflexión de su carrera tardía. Revelando un insospechado sonido arrasadoramente moderno, “Everything is broken” es un clásico blues-rock dylaniano “para sudar”, pero con tendencias de rock contemporáneo sosteniendo el sardónico parloteo. En las antípodas, aunque también proveniente de la misma sesión, “Born in time” es una hermosísima canción de amor, acaso demasiado poética para clasificarse sólo como eso (no por nada es una de las más sublimes que Bob ha escrito), además de ser el único tema tomado del crónicamente infravalorado Under the red sky que aparece en este volumen –pues aunque se la grabó ya para Oh, Mercy, la canción no vio la luz sino hasta el próximo disco–. También una balada de amor perdido, “Most of the time” suena como algo que cabría sin problemas en Another side of Bob Dylan (1964), y junto a la locomotora visionaria de “Series of dreams” y la rabiosa modernidad de “God knows”, todas pertenecen a las sesiones de Oh, Mercy, que de haber incluido en su lanzamiento estos otros temas, bien podría haberse transformado en el disco más frontalmente moderno de Bob desde 1966.

Resaltan también “High Water (for Charley Patton)” y su rodaje bluesero en vivo, demostrando que eso de hablar de Dylan como un anciano de garganta maltrecha es una tontería. También en vivo encontramos una sublime grabación de “Ring them bells” y la conmovedora belleza de “Lonesome day blues”, que aclaran –por si hiciera falta– que la tremenda banda de gira de Bob puede machacar con guitarras sucias o acariciar con melodías celestiales, una hazaña que usualmente despreciamos casi sin pensarlo.

Finalmente las completamente inéditas “Can’t escape from you” –con Dylan como crooner consumado de un vals de fantasmagórica belleza soul–, el impecable cover de “32-20 blues” de Robert Johnson, la inmortal “Cocaine blues” o “Miss the Mississippi”, tampoco tienen desperdicio, y hacen de este un disco no solamente **redondo**, sino absolutamente a prueba de balas.

Juguetes perdidos

Míticamente enfrentado a sus productores y comprometido solamente con su musa, Dylan –que desborda genialidad a cada instante– muy probablemente se transformará póstumamente en una mina de oro inagotable para sus managers y herederos (que ya se sienten facultados para asaltarnos pidiendo $130 por la edición “deluxe” de **Tell tale signs**), ya que sus piratas son casi inabarcables en calidad y cantidad (i.e. las Basement Tapes completas, las sesiones con Johnny Cash, sus primeras tomas eléctricas circa 1962, etc.), y este disco es una prueba más de ello. De cualquier manera, introducirnos en el proceso creativo del mayor genio de la música popular tiene grandes recompensas. Sea que lo hagamos con afanes de enfermizo completismo, por elemental curiosidad o persiguiendo el cismático balance entre los retoques sonoros, cálidos pero rústicos, de Lanois y el nervio expresivo de Bob, la “Bootleg Series” y Tell tale signs acusan el inconmensurable genio de Dylan, de indudable vigencia además (recuérdese que ninguno de los temas del álbum tiene más de 19 años). Tal y como con Pete Seeger, que acaba de lanzar un bellísimo disco a los 89 años, con Bob corroboramos que las figuras titánicas como ellos jamás se extinguen.

Sonando como en 1964 o apoyado por una banda símil Wallflowers –epitome del folk-rock “moderno” allá por 1997–, una voz de ultratumba nos acerca al grandioso y eminente autopirata, un Dylan sabio y eminente que proclama “Me estoy poniendo viejo/Puede pasarle cualquier cosa a cualquiera ahora.” Mientras nos recuerda que acostumbrarnos a recibir sólo discos perfectos de él puede ser posible. En fin, si sus “desechos” son así (como el material de Tell Tale Signs, un disco casi de 10 cerrado), ¡Cómo serán sus canciones “oficiales”!. Pero en ese sofisma erramos de pleno, pues con Bob Dylan nada es definitivo. Y ése es el secreto de su genio.

Fuente: La Ramona

Otro punto en común entre Macedonio y Joyce es que ambos cultivan el hermetismo como una poética. Joyce es el escritor que escribe del modo que escribe con el propósito deliberado de no ser entendido por sus contemporáneos; el escritor que postula un tipo de narración y un tipo de uso del lenguaje para levantar una distancia respecto a cualquier posible transparencia en la lectura que sus pares puedan hacer de su trabajo (¿pero quién era, o es, o ha sido, o podrá jamás ser par de Joyce? –intromisión del traditore). Esta posición deviene programa, se convierte en un elemento de su poética: el artista al que no le interesa ser comprendido/entendido por sus contemporáneos. Como lo dijo el mismo Joyce: “He sembrado tantos puzzles y enigmas, que los profesores estarán ocupados durante siglos discutiendo qué es lo que quise decir. Esa es la única manera de asegurarse la inmortalidad”.

Otro punto en común entre Macedonio y Joyce es que ambos cultivan el hermetismo como una poética. Joyce es el escritor que escribe del modo que escribe con el propósito deliberado de no ser entendido por sus contemporáneos; el escritor que postula un tipo de narración y un tipo de uso del lenguaje para levantar una distancia respecto a cualquier posible transparencia en la lectura que sus pares puedan hacer de su trabajo (¿pero quién era, o es, o ha sido, o podrá jamás ser par de Joyce? –intromisión del traditore). Esta posición deviene programa, se convierte en un elemento de su poética: el artista al que no le interesa ser comprendido/entendido por sus contemporáneos. Como lo dijo el mismo Joyce: “He sembrado tantos puzzles y enigmas, que los profesores estarán ocupados durante siglos discutiendo qué es lo que quise decir. Esa es la única manera de asegurarse la inmortalidad”.